2025年4月2日下午,清华大学生物医学工程学院“师说”微沙龙(第五期)于医学科学楼B316圆满举办。本次沙龙特邀学院研究员李睿老师与其课题组博士生魏海宁,共同围绕“医学影像研究的科研逻辑与实践路径”展开分享与交流。活动聚焦科研初心、交叉融合、人才成长三大主题,旨在以“师说”为平台,为研究生答疑解惑、传递经验。本次学术沙龙由生物医学工程学院研究生分会与生医硕党支部联合承办,并特邀中国科学院北京纳米能源与系统研究所的师生代表共同参与交流学习。

师生合影

开场致辞:共建科研共同体,点燃学术热情

活动伊始,学院党委副书记腾轶超老师致辞。他指出,“师说”系列沙龙已经成为加强师生学术交流的重要纽带。学院希望通过这一平台,让青年学子与一线科研工作者面对面交流,深入了解科研全过程,思考“如何做科研”“为何做科研”,在科学探索与生活实践之间找到属于自己的节奏与动力。

腾轶超老师开场致辞

李睿老师:走出工程走进医学,

从“系统构建”到“成像改变临床”

李睿老师以“从磁共振系统到医学成像的科研旅程”为题,回顾了自己从清华电子系图像处理出发,转向医学影像科研的历程。

他曾在万东医疗担任核心工程师,主持开发中国首套具有自主知识产权的磁共振成像谱仪。在国外厂商垄断核心硬件的背景下,他带领四五人团队用汇编语言编写控制逻辑,从零实现精确至纳秒的时序控制模块,为国内磁共振系统打下技术根基。

他深刻指出,“一个工程师的成就感,不应止步于做出系统,而应延伸到帮助临床。” 也正是在美国博士后阶段,他感受到科研短板的存在——“光有系统还不够,还得知道医生真正想看的是什么。”他一年内阅读三四百篇论文,快速补齐科研训练,并逐步确立了“以疾病为导向”的影像研究理念。

回国后,李睿老师主导了清华医学影像中心的创建,推动成像技术服务于心脑血管疾病的早期诊断,构建起包括磁共振线圈设计、图像序列开发、血流动力学建模、AI图像分析等在内的完整科研链条。

李睿老师分享心得

魏海宁:科研链条中的“连接者”,

让方法落地临床

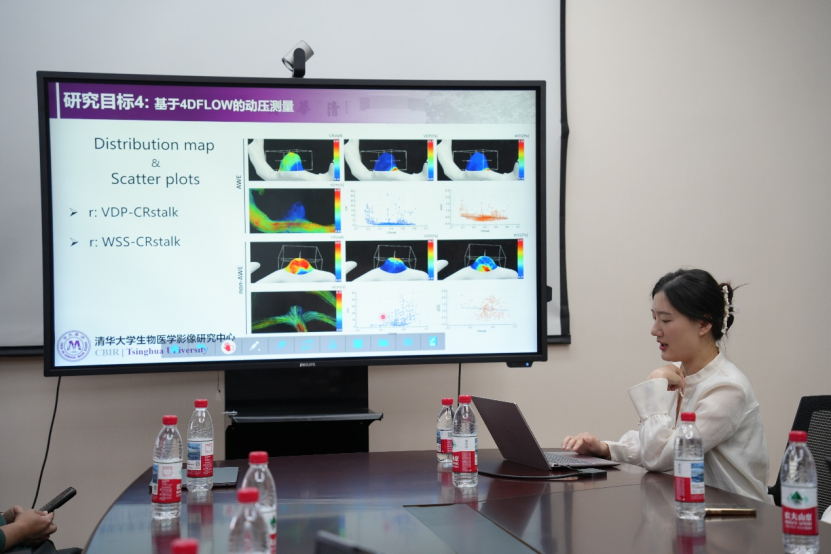

魏海宁结合自己在课题组的经历,从图像重建、数据批量分析到动脉瘤剪切力建模等多个实例展开分享,重点是如何通过多模态融合与AI重建算法,提升高降采样倍数下图像重建性能。同时分享了多中心临床合作中如何优化数据标准化处理流程。

此外,她还介绍了团队构建的大规模脑血管数据集评估平台,如何通过自动化流程与参数抽取,提升模型泛化能力,并深入分析性别、年龄与血管结构的统计差异。

魏海宁分享心得

高质量互动:科研成长的关键节点,

来自提问与思辨

本期互动交流环节尤为精彩。在场学生提出了富有思辨的问题,李睿老师逐一详细回应:

李睿老师指出,科研最重要的是科研工作的出发点。无论临床研究还是技术开发,都必须围绕一个经过充分文献验证、未被解决的问题提出明确假设。“读文献不是为了抄想法,而是为了识别‘没有被解决的空白’。”

在回答有关“如何将大数据量压缩采集,保障重建精度”的问题时,李老师以压缩感知理论为例进行了深入讲解,他鼓励同学:“这其实是一个很好的数学问题,归根到底是优化问题。跨界研究最重要的是把你的问题用科研语言表达清楚。”

同学积极参与互动

总结发言:科研的终点不只是成果,而是过程中的成长

活动最后,学院党委研工组组长马龙飞老师进行了总结发言。他指出,本期“师说”沙龙内容充实、讨论深入,为同学们提供了从系统研发到医学转化的全链条视角。

他鼓励在场学生:“要始终保持对科研的好奇心,强化跨界沟通能力,在学术积累中逐渐打磨属于自己的方法论与专业价值。”

马龙飞老师总结讲话

排版 | 生医工程学院研会学术部