2025年8月10日,由清华大学生物医学工程学院与医学院联合主办的“亚太生物医学工程联盟APBE C2025学术论坛”在清华大学校园正式开幕。本次论坛汇聚亚太地区6所创始高校:清华大学、首尔国立大学、东京大学、台湾大学、新加坡国立大学、香港科技大学及英国、美国顶尖机构的专家学者,开展为期一天半的深度学术探讨。

论坛首日的开幕式暨颁奖典礼在万科公共卫生学院105报告厅举行。论坛在APBEC委员、清华生物医学工程学院副院长杜亚楠教授主持下开幕。清华大学副教务长、医学院院长黄天荫教授、清华生物医学工程学院执行院长王广志教授致欢迎辞,强调医工交叉对健康中国战略的推动作用。APBEC主席、香港科技大学I Ming Hsing教授做亚太生物医学工程联盟介绍,并与各位联盟委员、清华生医学院领导共同颁发2025年度APBEC青年学者奖。

杜亚楠主持

黄天荫致辞

王广志致辞

2025年度APBEC青年学者颁奖

参会嘉宾于会场合影留念。

合影

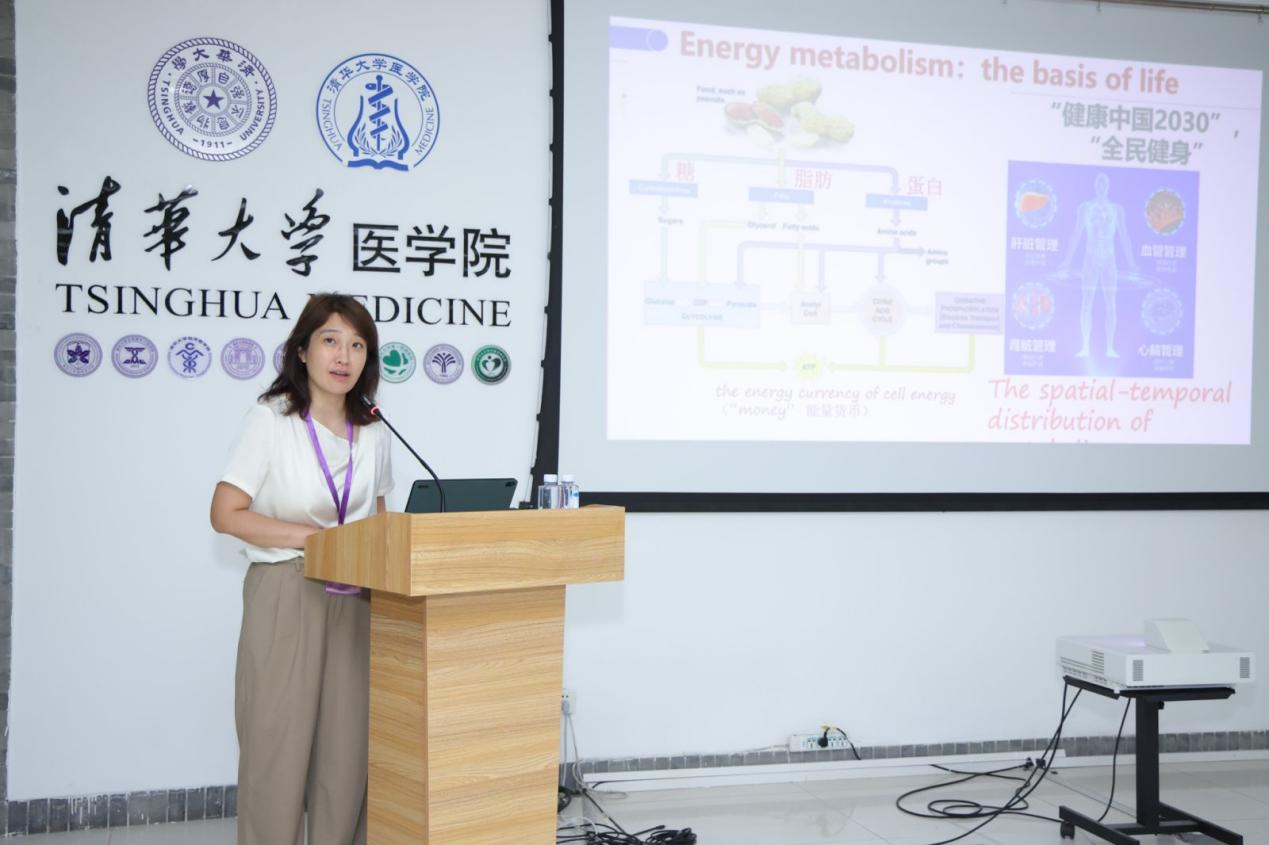

论坛主旨报告

第一专场由APBEC副主席、新加坡国立大学Chwee Teck LIM教授主持。

Chwee Teck LIM主持

1. 黄天荫(清华大学):介绍了目前人工智能方法正在为传统医学诊疗模式带来变革,并指出在未来,人工智能方法与医疗的深度融合将优化资源配置,但其安全性和解释性等方面仍需完善。

黄天荫

2.Hitoshi TABATA(东京大学):介绍了东京大学生物工程系的概况,包括院系的历史发展、人员配置和研究方向等。该系将聚焦于生物医学工程的前沿方向和医疗需求,持续探索医疗设备、生物制造技术和医学影像的解决方案。

Hitoshi TABATA

3. Qasim Rafiq(伦敦大学学院):介绍了最新细胞和基因治疗的自动化和自适应方案的研究进展和基于人工智能方法的生物制造技术。报告围绕上述话题展开了深度的探讨,并指出了目前生物制造技术面临的瓶颈问题以及未来的发展趋势。

Qasim Rafiq

第二专场由APBEC副主席、东京大学的Madoka TAKAI教授主持。

Madoka TAKAI主持

1. Yi WANG(康奈尔大学):介绍了定量磁化率成像的原理、发展历程以及最新成果。通过解析磁共振相位信息,实现亚毫米级定量测量,在帕金森病、多发性硬化等神经系统疾病的早期诊断中展现突出优势。

Yi WANG

2. 洪波(清华大学):介绍了微创脑机接口NEO的技术原理以及最新临床研究进展。报告指出微创脑机接口NEO技术通过柔性电极阵列能够实现大脑神经信号长期稳定采集,标志着我国在植入式脑机接口领域实现从基础研究到临床应用的跨越式发展。

洪波

3. Seong-Gi Kim(成均馆大学):介绍了功能磁共振成像在脑科学领域中的先进应用以及取得的系列重大突破。报告指出功能磁共振成像能够实现神经活动与全脑血氧信号的高灵敏观测,具有重大的临床研究价值。

Seong-Gi Kim

8月11日的分论坛在医学科学楼B323和B416同期举行。

一、“Biomaterials and Tissue/Neuro Engineering”专题由APBEC委员、台湾大学的Grace CHAO教授主持。

Grace CHAO主持

1.Taichi ITO(东京大学):介绍了团队在HGF DNA适配体递送系统研发方面的最新进展。该系统旨在提升适配体在体内的稳定性与靶向效率,从而更有效地调控HGF相关信号通路,促进组织修复与疾病治疗。该研究为精准医学与新型生物药物的开发提供了重要思路与技术储备。

Taichi ITO

2.Tay Kah Ping Andy(新加坡国立大学):报告了团队研发的“免疫类器官”平台,成功模拟人体淋巴组织中真实的免疫微环境,重现体液免疫机制、抗体生成与细胞互作等关键环节。这种生理相关性强的体外模型将助力揭示疫苗响应差异、精准筛选免疫疗法及开发新型免疫药物,推动转化免疫学迈向新高度。

Tay Kah Ping Andy

3.黄玠诚(台湾清华大学):报告了团队通过构建 MSC 细胞球体并去细胞化其 ECM(细胞外基质),作为创新型植入材料在再生疗法中的应用。这项研究为未来精准再生医学提供了新的生物材料策略。

黄玠诚

4.王怡雯(香港科技大学):报告中介绍了其研究“行为强化生成脉冲预测模型:面向断开脑区的神经重连”。该研究结合了行为强化学习与生成模型方法,旨在提升神经脉冲活动的预测能力,并探索了修复断开脑区连接的计算途径。

王怡雯

5.Donghee SON(成均馆大学):介绍了其研究“组织粘附性神经修复装置”。该研究开发了具有优异组织粘附性能的新型神经接口装置,旨在实现与神经组织更稳定、更紧密的集成,以提升神经信号记录的长期稳定性和质量。

Donghee SON

6.Justin J. CHUNG(首尔大学医院):介绍了其研究“聚电解质载体:用于保护和递送生物活性剂以促进组织修复”。该研究开发了基于聚电解质的递送系统,旨在保护生物活性分子在体内的活性并实现其向损伤组织的靶向递送,以改善组织修复效果。

Justin J. CHUNG

7.何何泓良洪亮(东南大学):介绍了其研究“心血管纳米药物的进展”。探讨了利用纳米技术开发新型心血管疾病治疗药物的最新成果,重点聚焦于提升药物输送效率和治疗精准性,以改善治疗效果并减少副作用。

何泓良

二、“AI for Biomedicine”专题由清华大学田启源副教授主持。

田启源主持

1.张腾(香港大学):介绍了生成式人工智能辅助脊柱畸形全流程治疗和管理系统。团队开发的非手术肌肉骨骼数字治疗APP已登陆App Store及Google Play,结合标志点检测与RO符号模型,为患者提供智能化康复方案。

张腾

2.谢芃(东南大学):首次揭示了一种由IRX1调控的心脏祖细胞亚型,为先天性心脏病诊断提供了新靶点新的理论依据。将助力器官发育、组织再生、肿瘤空间异质性等领域的深入研究。

谢芃

3.陈昊(香港科技大学):报告了团队研发的四大崭新的AI医疗大模型。该团队推出多功能多模态大语言模型,支持跨垂直领域任务,涵盖病理、影像、临床数据融合分析。并建立全球最大的病理基础模型“mSTAR”数据集规模,使AI在医疗领域的应用迈向了新高度。

陈昊

4.田启源(清华大学):报告了基于深度学习赋能扩散加权磁共振(dMRI)成像革命性提速的最新研究进展。团队开展的技术只需30秒就能完成全脑纤维追踪与连接图谱绘制,精准识别20条主要神经束。该技术解决了传统磁共振噪声大、冗余高的技术瓶颈;为阿尔茨海默病、自闭症等提供微观结构动态监测工具。

田启源

三、“Micro/nano Medicine”专题由清华大学戴小川副教授主持

戴小川主持

1.马少华(清华大学):介绍了其研究“用于精准癌症治疗和再生治疗的合成类器官”。该研究探讨了合成类器官的设计、构建与应用,旨在为癌症的个性化药物筛选与测试以及受损组织的再生修复提供更精准的体外模型平台。

马少华

2.马恺(清华大学):介绍了其研究“超小型二氧化硅药物递送系统诱导的抗原特异性免疫耐受”。该研究开发了一种基于超小型二氧化硅纳米颗粒的药物递送平台,旨在实现对特定抗原的精确递送和免疫调节分子的可控释放。

马恺

3.刘嘉琪(香港科技大学):介绍了其研究“融合生物集成材料与器件的超声技术:在传感、调制与驱动中的机遇”。该研究探讨了将柔性、可植入的生物相容材料与器件同超声能量进行协同整合的新策略。

刘嘉琪

4.朱丹青(香港科技大学):报告了“开发用于治疗性基因递送的新一代腺相关病毒(AAV)载体”。该研究致力于设计并优化新型AAV载体,旨在克服现有载体在靶向特异性、递送效率、免疫原性以及装载容量等方面的局限性,以提升其作为基因治疗工具的安全性、有效性和适用范围。

朱丹青

5.吴昌盛(新加坡国立大学):介绍了其研究“通过皮肤振动解码生理信号:从皮肤接触式到非接触式可穿戴设备”。研究涵盖了从直接贴附于皮肤的柔性传感界面到无需物理接触的光学/声学传感系统,旨在开发新一代高精度、舒适便捷的生理监测可穿戴设备。

吴昌盛

四、“Bioimaging”专题由APBEC委员、首尔国立大学Jinwook CHOI教授主持。

Jinwook CHOI主持

1. 程子翔(台湾大学):分享了超低剂量核医学成像技术的最新突破。在阿尔茨海默病诊断方面,团队创新性地采用的增强技术能在超低剂量条件下准确识别神经退行性疾病相关区域,为早期诊断提供了新方案。

程子翔

2.Keiich NAKAGAWA(东京大学):介绍了其团队在超声调制光学成像领域的最新研究成果。该技术通过创新的超声调制光学断层扫描系统,成功突破了传统光学成像的穿透深度限制,实现了脑组织深部(20-30mm)的高分辨率光学参数测绘,有效解决了深层组织信号衰减的技术难题。

Keiich NAKAGAWA

3. 宋小磊(清华大学):介绍了一站式无创代谢成像“无标记代谢MRI”技术的应用。其团队首次实现结构-功能-代谢三位一体成像,填补临床MRI与代谢光谱的技术鸿沟。这项突破标志着我国在医学影像领域取得重大进展,为精准医疗提供了创新解决方案。

宋小磊

在圆桌论坛中,各位专家学者就AI在科研和教学方面的应用以及国际化合作展开了深入讨论。

圆桌论坛第一场《AI赋能医工研究与教学》由清华大学生物医学工程学院执行院长王广志教授和党委书记刘鹏副教授共同主持。与会专家普遍认为AI已成为研究和教学中不可或缺的工具,但同时表达了对学生过度依赖AI可能导致思维能力下降的担忧。I-Ming HSING教授指出,在AI时代,学生需要发展AI难以替代的软技能,如演讲和人际沟通能力。Grace CHAO教授通过体育锻炼的比喻强调,如同不运动会导致身体虚弱,不思考会导致思维能力下降。Qasim教授分享了UCL回归笔试考试的做法,认为这是测试学生深度思考能力的有效方式。Jinwook CHOI教授指出在生物医学工程领域,AI应用涉及责任和安全问题,需要严格验证。

圆桌论坛第二场《国际合作新路径》由清华大学杜亚楠教授主持。

专家们强调在AI时代,面对面的国际交流变得更加重要。CT Lim教授指出国际合作能带来不同专业知识和视角。Grace CHAO教授强调了研究对象多样性的重要性,特别是对亚太地区国家。Qasim教授认为多学科、国际化团队是现代科学创新的关键。与会者一致认为,尽管存在地缘政治和文化障碍,但AI技术可以帮助克服语言障碍,促进开放合作。

总的来说,专家们呼吁在拥抱AI技术的同时,保持批判性思维,培养学生的软技能,并加强国际合作以应对AI时代的挑战和机遇。

圆桌论坛

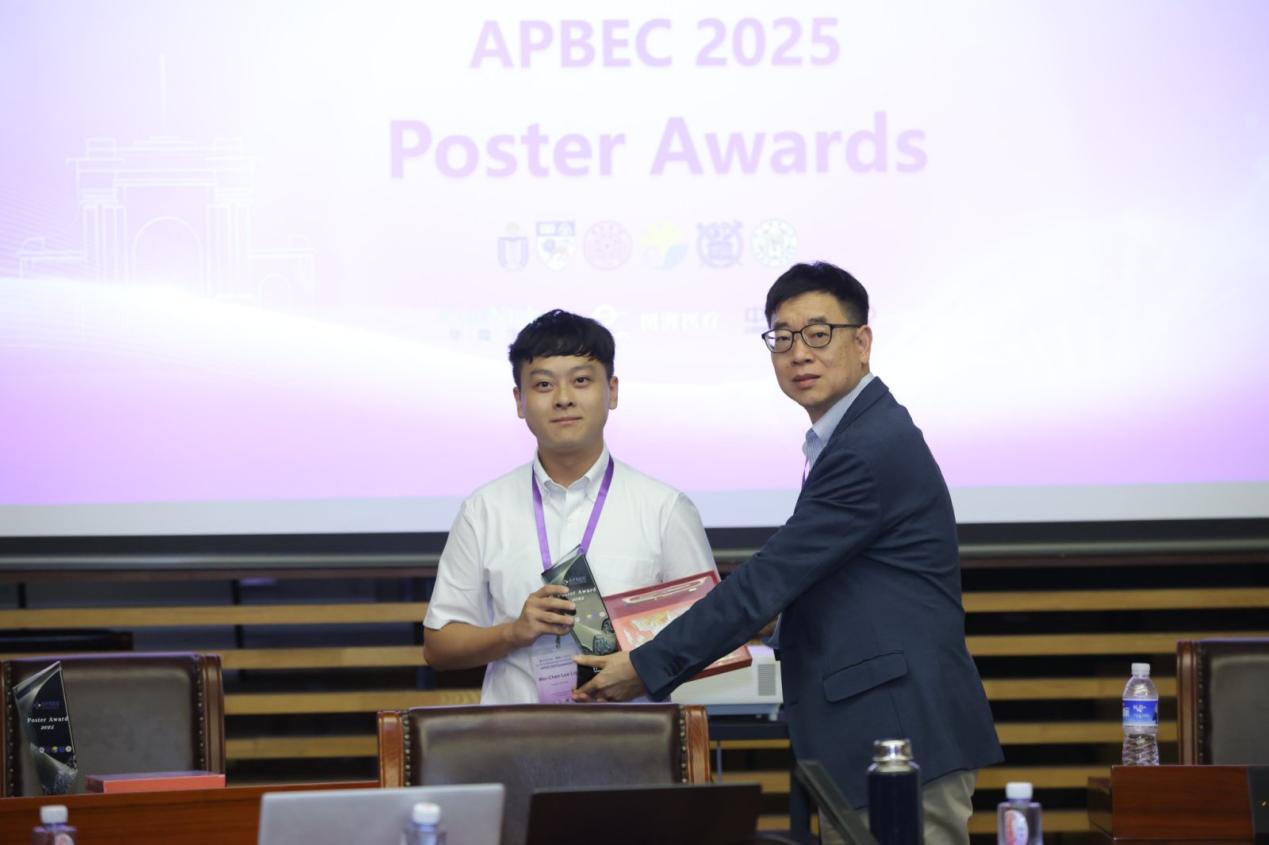

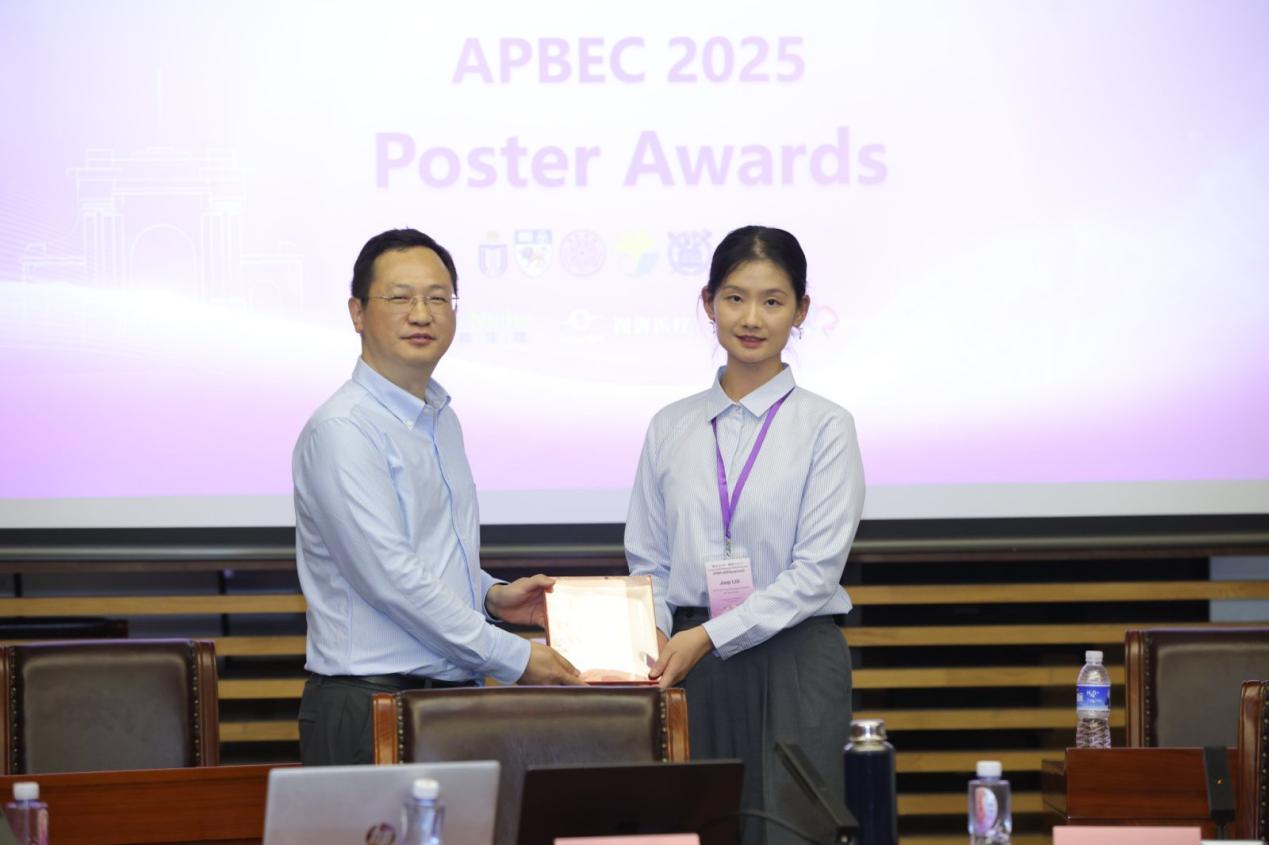

接下来,由I Ming Hsing教授、王广志教授和刘鹏书记共同颁发最佳海报、鼓励奖。经过联盟成员与2025年度Young Scholars评委的评选,最终来自清华大学的牛宇迪、台湾大学的Wei-Chen Leo Lin和新加坡国立大学的Zixiong Wu从25位投稿者中脱颖而出获得了最佳海报奖。清华大学的李子涵、香港科技大学的XianZhen Feng、东京大学的Yinan Luan获得鼓励奖。最后刘鹏书记宣布本届论坛圆满落幕。

最佳海报奖颁奖

鼓励奖颁奖

刘鹏书记宣布闭幕

论坛同期设置了其他特别环节:

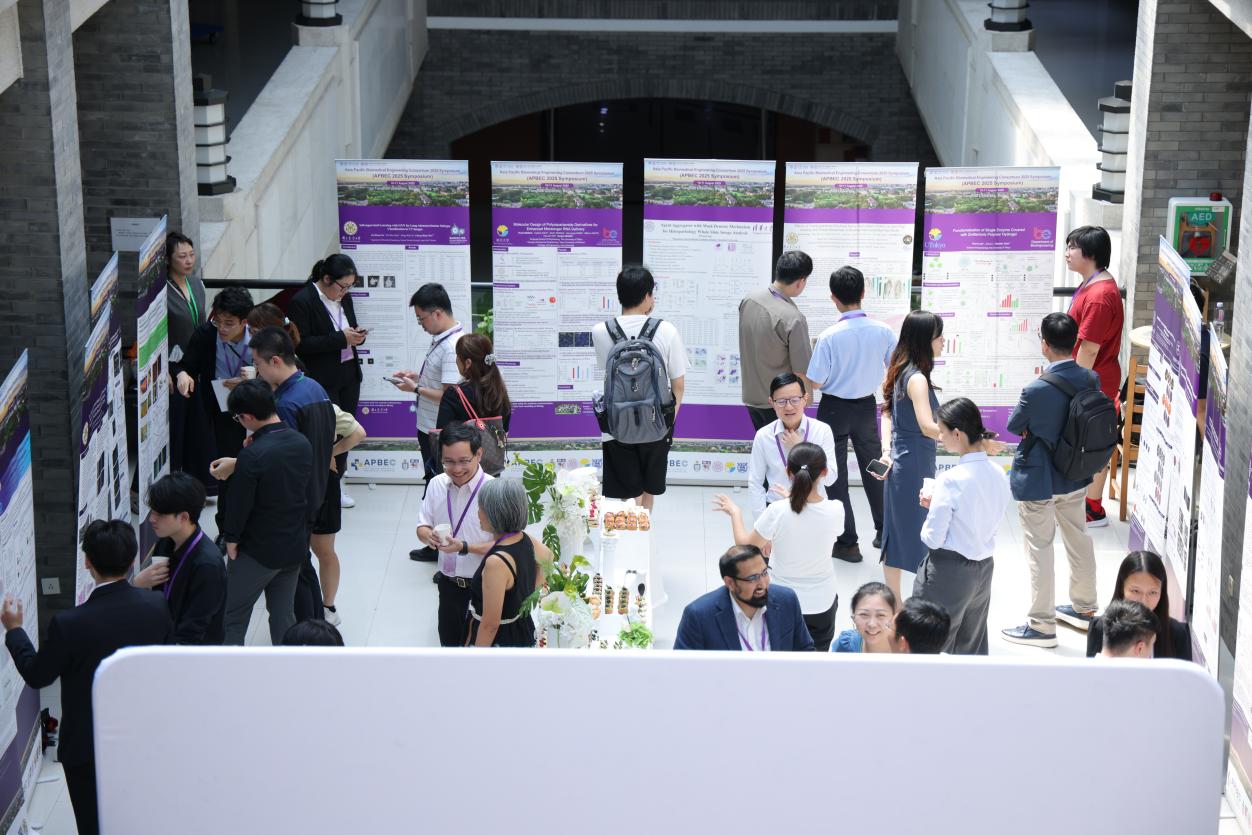

1. 海报展示

在医学楼二层中厅,来自新加坡国立大学、东京大学、香港大学、台湾大学、清华大学等25名同学报名了参与了海报展示环节。经评选,各3位同学分别获得最佳海报与鼓励奖。

2.实验室参观

8月11日中午在清华大学宋小磊、戴小川两位老师带领下,与会者深度探访了具有生医特色的实验室:生物影像中心、脑机接口和生物芯片实验室,见证了中国医工交叉领域的突破性成果。

生物医学影像中心

脑机接口实验室

生物芯片实验室

3. APBEC联盟委员会议

8月11日下午在医学楼B215举行了联盟委员会会议,委员们就2025年论坛总结,2026-2030年论坛计划等事宜进行了讨论。

APBEC联盟委员会议

最后,衷心感谢赞助本次论坛的三家清华校友企业:北京华龛生物科技有限公司、图湃(北京)医疗科技有限公司、中科搏锐(北京)科技有限公司,以中国智造之力,擎举亚太医工创新之炬。三家中国医工创新先锋企业,心系清华生医工发展和国际化进程,为论坛的成功举办提供了核心保障,彰显中国医工产业对学术共同体的责任担当。

校友赞助企业